La rébellion de Shimabara de 1637-1638, qui culmina avec le siège du château de Hara, fut le dernier soulèvement majeur de la période Edo et eut de graves conséquences politiques.

La péninsule de Shimabara, sur l'île de Kyushu, était l'un des centres historiques du christianisme catholique au Japon depuis le milieu du XVIe siècle. Sous le daimyo Konishi Yukinaga, lui-même chrétien, les missions jésuites étaient très actives dans la région. Il y avait un monastère, un séminaire et une maison de prêtres à Shimabara, et le nombre de fidèles atteignait 70 000.

Après les édits de Toyotomi Hideyoshi de 1587 expulsant les missionnaires jésuites du pays, certains prêtres chrétiens se cachèrent secrètement à Shimabara et contribuèrent à la croissance de la communauté chrétienne. Yukinaga fut exécuté en 1600 après sa défaite lors de la bataille de Sekigahara, et la principauté nouvellement formée de Shimabara revint au daimyo chrétien Arima Harunobu, qui continua à soutenir le christianisme dans son domaine.

À partir de 1596, la persécution des chrétiens commença au Japon, devenant particulièrement brutale après l'arrivée au pouvoir du shogun Tokugawa Iemitsu en 1623. La répression dans la péninsule de Shimabara et les îles voisines d'Amakusa fut menée par les représentants du gouvernement central, Matsukura Shigemasa, le nouveau seigneur de Shimabara, et Terazawa Katataka, le nouveau daimyo du domaine de Karatsu.

Le fils et successeur de Shigemasa, Matsukura Katsuie, qui prit la tête du domaine en 1630, était particulièrement cruel. L'une de ses tortures favorites consistait à enfiler une cape de paille à un paysan ligoté, puis à y mettre le feu. Grâce à des menaces, des tortures et des exécutions, Matsukura et Terazawa obtinrent la renonciation officielle au christianisme de la majorité de la population en 1633.

La détérioration de la situation du peuple

La répression anti-chrétienne coïncida avec des typhons dévastateurs et une sécheresse prolongée (1633-1637) qui provoquèrent une famine. Malgré cela, les impôts ne furent pas réduits et la nourriture fut saisie de force.

En 1636, un ordre vint de la capitale pour que Shimabara et Karatsu participent aux travaux de réparation de la résidence des shoguns à Edo, ce qui imposa un fardeau encore plus lourd aux paysans de la région.

Le début du soulèvement

Le soulèvement a commencé le 17 décembre 1637 dans le domaine de Matsukura avec le meurtre d'un fonctionnaire fiscal local. Il s'est rapidement transformé en une révolte paysanne menée par plusieurs rônins, puis s'est étendu aux îles Amakusa. Selon certaines estimations, le nombre de rebelles aurait atteint 37 000.

Très vite, le charismatique samouraï Amakusa Shiro, âgé de 16 ans, prit la tête de la rébellion. Fils d'un ancien vassal du clan Konishi, le chrétien Masuda Jimbay, il fut également baptisé et prit le nom chrétien de Jérôme.

Les rebelles voyaient en lui le « quatrième fils du Ciel » prédit par le missionnaire jésuite François Xavier, qui, selon la prophétie, devait mener la christianisation du Japon. Des légendes circulaient à propos de Shiro : on disait que des oiseaux volaient vers lui et se posaient sur sa main, qu'il pouvait marcher sur l'eau et cracher du feu par la bouche. Ses disciples le glorifiaient comme un messager du ciel, bien que lui-même n'ait jamais prétendu être divin.

Certains chercheurs pensent que la rébellion était le résultat d'une conspiration menée par d'anciens vassaux du daimyo Konishi Yukinaga, exécuté, dont le chef était Masuda Jimbay, et que les rumeurs de la venue du Messie avaient été délibérément répandues par des prêtres catholiques. Cependant, cela ne nie pas la cause profonde du soulèvement : la situation difficile des paysans et la persécution religieuse brutale dans la région.

Les premières batailles

Les rebelles assiégèrent les châteaux de Tomioka et Hondo, appartenant au clan Terazawa, à Amakusa. Après plusieurs assauts, les châteaux étaient sur le point de capituler, mais les troupes gouvernementales rassemblées à partir des armées de plusieurs principautés de l'île de Kyushu arrivèrent.

Les rebelles levèrent le siège, embarquèrent sur des bateaux et traversèrent vers la péninsule de Shimabara, où, à la fin du mois de janvier 1638, ils assiégèrent le château du même nom, qui appartenait à Matsukura Katsuie. Ils réussirent à s'emparer d'un arsenal de diverses armes, y compris des armes à feu, en pillant l'un des entrepôts de la ville fortifiée, mais le fort lui-même résista. Sous la menace d'une nouvelle attaque, les rebelles se retirèrent au château de Hara.

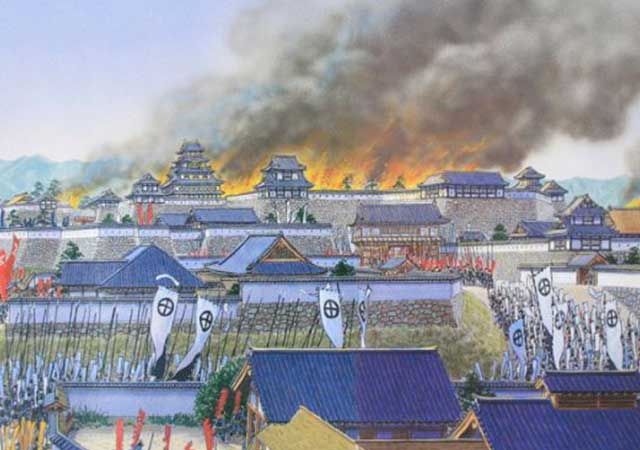

Le siège du château de Hara

Le château de Hara appartenait auparavant au clan Arima, mais il fut ensuite abandonné. Seuls ses murs de pierre et ses douves subsistaient. L'armée de Siro construisit des palissades et d'autres fortifications au sommet des murs restants.

Bientôt, des drapeaux portant le caractère « ju » (semblable à une croix et utilisé sur les bannières des daimyos chrétiens) flottaient au-dessus des murs du château, et des croix en bois apparurent — les rebelles déclaraient ouvertement leur appartenance religieuse.

À ce moment-là, la nouvelle de la rébellion était parvenue au gouvernement central, et Itakura Shigemasa, qui dirigeait une armée de 50 000 princes locaux, fut envoyé par le shogunat pour pacifier les rebelles. Il commença un siège, mais trois tentatives d'assaut direct furent repoussées.

Il existe des preuves que Shigemasa a tenté d'envoyer des saboteurs et de creuser des tunnels sous les murs, mais sans succès. Le shogun Tokugawa Iemitsu, mécontent du retard pris dans la répression de cette « insignifiante rébellion paysanne », envoya l'un de ses plus hauts fonctionnaires, Matsudaira Nobutsuna, pour remplacer Shigemasa.

Pour tenter de justifier ses échecs, Shigemasa mena une quatrième attaque, mais il fut tué et l'attaque échoua à nouveau.

Les raisons de la résilience des rebelles

La question se pose : comment des paysans sans entraînement ont-ils pu résister aux forces largement supérieures des samouraïs professionnels ?

Tout d'abord, le professionnalisme des guerriers du shogunat avait considérablement décliné par rapport aux vétérans des batailles du Sengoku Jidai. Le dernier conflit militaire sérieux avait pris fin 23 ans plus tôt, et la nouvelle génération de samouraïs s'était habituée à une vie paisible.

Deuxièmement, parmi les rebelles se trouvaient des samouraïs ronin qui connaissaient bien les affaires militaires, tandis que les paysans, qui constituaient la majorité, n'avaient reçu qu'une formation minimale à l'utilisation des armes.

Il est intéressant de noter que le prince Shimabara Matsukura Shigemasa avait précédemment proposé au shogunat un plan ambitieux visant à attaquer la base des missionnaires espagnols sur l'île de Luzon (Philippines). Ayant reçu une approbation officieuse, il emprunta de l'argent à des marchands de Sakai, Hirato et Nagasaki, acheta des arquebuses et de la poudre à canon, et commença à former ses paysans au tir, dans l'intention de les inclure dans la campagne.

Le shogunat rejeta par la suite cette idée, et son successeur, Matsukura Katsuie, dut rembourser les dettes aux créanciers, ce pour quoi il augmenta les impôts. Ironiquement, les paysans entraînés par son père tirèrent sur ses soldats avec les armes achetées par Shigemasa lui-même.

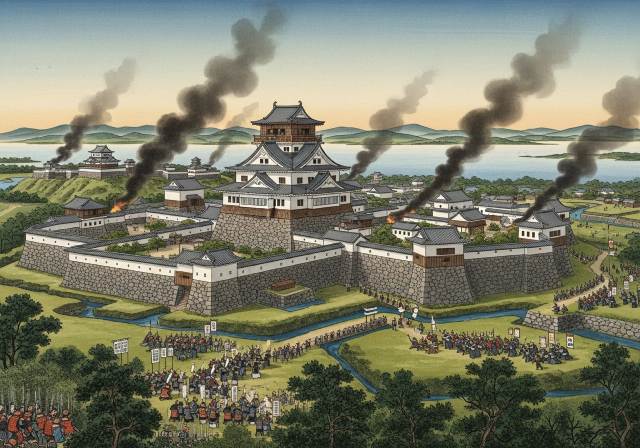

Blocus et implication des Hollandais

Avec l'arrivée de renforts accompagnant Matsudaira Nobutsuna, les forces assiégeantes passèrent à 125 000 hommes. Nobutsuna décida de changer de tactique et passa à un blocus.

Il demanda l'aide des Hollandais, qui fournirent des canons et de la poudre à canon. Le chef de la mission hollandaise accepta également de fournir le navire De Ruyp pour bombarder la forteresse.

Le château fut bombardé simultanément depuis la terre et la mer ; environ 426 boulets de canon furent tirés en 15 jours. Cependant, le bombardement ne produisit aucun résultat notable. De plus, les Hollandais eux-mêmes subirent des pertes : les assiégés réussirent à abattre deux marins du De Ruyp avec leurs fusils.

Les derniers jours de la défense

Une flèche fut tirée depuis le château vers le camp des assiégeants, accompagnée d'une note dans laquelle les rebelles demandaient sarcastiquement si le shogunat était à court d'hommes courageux, puisqu'il comptait sur l'aide d'étrangers pour combattre une poignée de paysans.

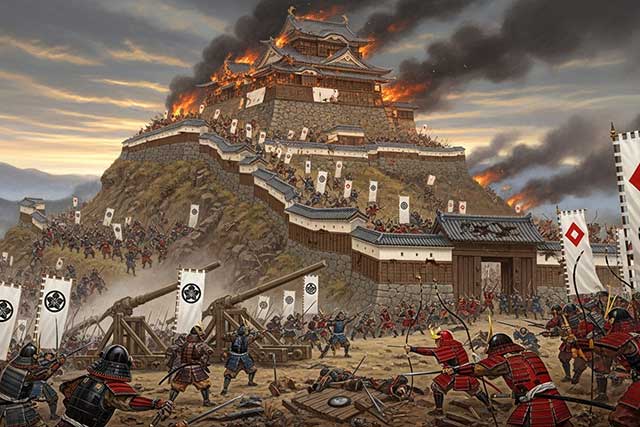

Peut-être ce message fut-il la raison du changement de tactique, ou peut-être les assiégeants ont-ils simplement reconnu que le bombardement était inefficace, mais le 3 février, les rebelles lancèrent une contre-attaque surprise, tuant environ deux mille soldats du shogunat. Cependant, ce fut leur seul succès. Peu à peu, les réserves de nourriture commencèrent à s'épuiser.

Le 4 avril, les défenseurs tentèrent une sortie pour se réapprovisionner, mais ils furent vaincus. Plusieurs rebelles furent capturés et, sous la torture, révélèrent qu'il y avait une famine et une pénurie de poudre à canon dans le château. Selon d'autres sources, l'information aurait été transmise par un traître.

Le 12 avril, les troupes du shogunat attaquèrent les défenseurs affaiblis et s'emparèrent de l'anneau extérieur des fortifications. Les rebelles se battirent farouchement, mais le château ne tomba complètement que le 15 avril. Les pertes des assiégeants s'élevèrent, selon diverses estimations, à environ 10 000 personnes.

La fin de la rébellion et ses conséquences

Après la chute du château de Hara, le shogunat exécuta environ 30 000 personnes, tous les rebelles survivants et même leurs sympathisants. Les têtes coupées d'Amakusa Shiro et d'autres chefs de la rébellion furent exposées publiquement à Nagasaki. Le château de Hara fut réduit en cendres, puis enseveli sous terre avec les corps des morts. Matsukura Katsuie fut jugé et, lorsque les détails de son traitement cruel envers les paysans furent révélés, il fut décapité.

Le shogunat, soupçonnant les catholiques européens d'inciter à la rébellion, finit par expulser les Portugais du pays. La période d'isolement sakoku entra alors dans sa phase la plus sévère. Le christianisme fut complètement interdit et ne survécut que dans des communautés clandestines. À l'exception de quelques troubles locaux mineurs, la rébellion de Shimabara fut la dernière campagne militaire de la période Edo jusqu'au début de la période Bakumatsu au XIXe siècle.

Voir aussi

-

Le siège du château de Hara

La rébellion de Shimabara de 1637-1638, qui culmina avec le siège du château de Hara, fut le dernier soulèvement majeur de la période Edo et eut de graves conséquences politiques.

-

Siège du château de Shuri

Le royaume de Ryukyu a été fondé en 1429 à Okinawa, la plus grande île de l'archipel Ryukyu (Nansei), à la suite de l'unification militaire de trois royaumes rivaux. Au cours des années suivantes, le contrôle de l'État s'est étendu à toutes les îles de l'archipel.

-

Le siège du château de Fushimi

Fushimi peut sans doute être considéré comme l'un des châteaux les plus « malheureux » de la période Sengoku Jidai. Le château d'origine fut construit par Toyotomi Hideyoshi au sud-est de Kyoto en 1594 pour servir de résidence dans la ville impériale.

-

Le siège du château d'Otsu

Le siège du château d'Otsu s'inscrit dans le cadre de la campagne de Sekigahara, au cours de laquelle la coalition dite « orientale », menée par Tokugawa Ieyasu, affronta la coalition « occidentale », menée par Ishida Mitsunari. Le château d'Otsu fut construit en 1586 sur ordre de Toyotomi Hideyoshi près de la capitale Kyoto, à l'emplacement du château démantelé de Sakamoto. Il appartenait au type des « châteaux d'eau » (mizujō), car l'un de ses côtés donnait sur le plus grand lac du Japon, le lac Biwa, et il était entouré d'un système de douves remplies d'eau du lac, ce qui donnait à la forteresse l'apparence d'une île.

-

Siège du château de Shiroishi

Le siège du château de Shiroishi faisait partie de la campagne de Sekigahara et eut lieu quelques mois avant la bataille décisive de Sekigahara. Le daimyo de la province d'Aizu, Uesugi Kagekatsu, représentait une menace sérieuse pour les plans de Tokugawa Ieyasu visant à écraser la coalition occidentale, et Ieyasu décida de le neutraliser avec l'aide de ses vassaux du nord. Pour ce faire, il ordonna à Date Masamune d'envahir la province d'Aizu et de s'emparer du château de Shiroishi.

-

Le deuxième siège du château de Jinju

Au cours des deux campagnes coréennes du XVIe siècle, les Japonais ont dû à plusieurs reprises s'emparer des forteresses ennemies et défendre les fortifications occupées ou construites contre les forces combinées coréennes et chinoises. Parmi toutes les opérations menées à cette époque, le deuxième siège du château de Jinju est considéré comme le plus intéressant du point de vue de la guerre de siège.

-

Le siège du château de Takamatsu

Le siège du château de Takamatsu, dans la province de Bitchu, est considéré comme le premier mizuzeme, ou « siège aquatique », de l'histoire japonaise. Jusqu'alors, une tactique aussi originale n'avait jamais été utilisée.

-

Le troisième siège du château de Takatenjin

L'histoire du château avant le conflit entre les clans Tokugawa et Takeda est assez floue. Selon une version, le château aurait été construit en 1416, lorsque Imagawa Sadayoshi (1325-1420) était gouverneur de la province de Suruga et de la moitié de la province de Totomi. Ce serait lui qui aurait ordonné à Imagawa Norimasa (1364-1433) de construire cette fortification. Cependant, aucune preuve fiable n'a été trouvée pour étayer cette hypothèse. Une autre version, considérée comme plus plausible, veut que le château ait été construit lors de la conquête de la province de Totomi à la fin du XVe siècle par Imagawa Ujitsuna (1473-1526) et son général Ise Shinkuro (Hojo Soon). Dans ce cas, un autre général d'Ujitsuna, Kusima Masashige (1492-1521), est considéré comme responsable de la construction.